縄文時代から利用されてきた日本古来の宝石

ひすい(翡翠)には、「中国から来た宝石」というイメージがあるかもしれません。なぜなら、歴史的に見ると、18世紀の中国(国名は「清(しん)」)でひすいのアクセサリーや置物、食器などが盛んに作られ、それらが日本に渡ってきたからです。

この時代の中国のひすい製品は世界的に有名で、台湾の故宮(こきゅう)博物院にある白菜の置物、『翠玉白菜(すいぎょくはくさい)』もその一つ。そもそも、「翡翠」という言葉自体、元々は中国語です。

このような背景があるので、ひすいが中国の宝石と思われるのも不思議ではありません。ですが、実のところ、ひすいは縄文時代から利用されてきた日本古来の宝石です。

▼▼▼動画で見る▼▼▼

1935年まで日本産のひすいは忘れ去られていた

日本でひすいの利用が始まったのは、中国からひすいが渡ってくるよりもはるか前、今から約6500年前の縄文時代のことです。

そのころにはまだ「ひすい」という言葉はありませんでしたが、石そのものは、新潟県糸魚川市の大角地(おがくち)遺跡から見つかっています。ひすいは重くてとても頑丈な石なので、ほかの石を打ちたたいて石器を作るための、簡単なハンマーとして利用されました。

大角地遺跡におけるひすいの利用は、世界最古です。最初はハンマーなどの道具として使われていましたが、5000年前ごろからは「勾玉(まがたま)」など特別な石としての利用も始まりました。

しかし、これほど古い歴史を持ちながら、8世紀ごろ(奈良時代)を最後に、日本ではひすい製の道具や宝石がまったく見られなくなります。長い年月を経て、糸魚川地方でひすいが採れることが再発見されたのは、なんと1935年のこと。それまでの約1200年間、人々は日本でひすいが採れることすら忘れてしまっていたのです。

ひすいの産地としてはミャンマーが圧倒的

そんなわけで、1935年の国内ひすい産地の再発見まで、日本にあるひすいはすべて中国産だと思われていました。

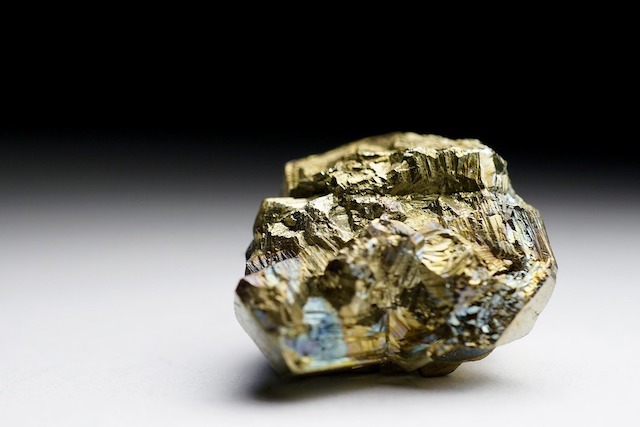

さて、ここまで「ひすい」という言葉を漠然とした石の名前、あるいは宝石名として使ってきましたが、ひすいがどんな石かと言いますと、鉱物としてはおもに「ひすい輝石」のことです。

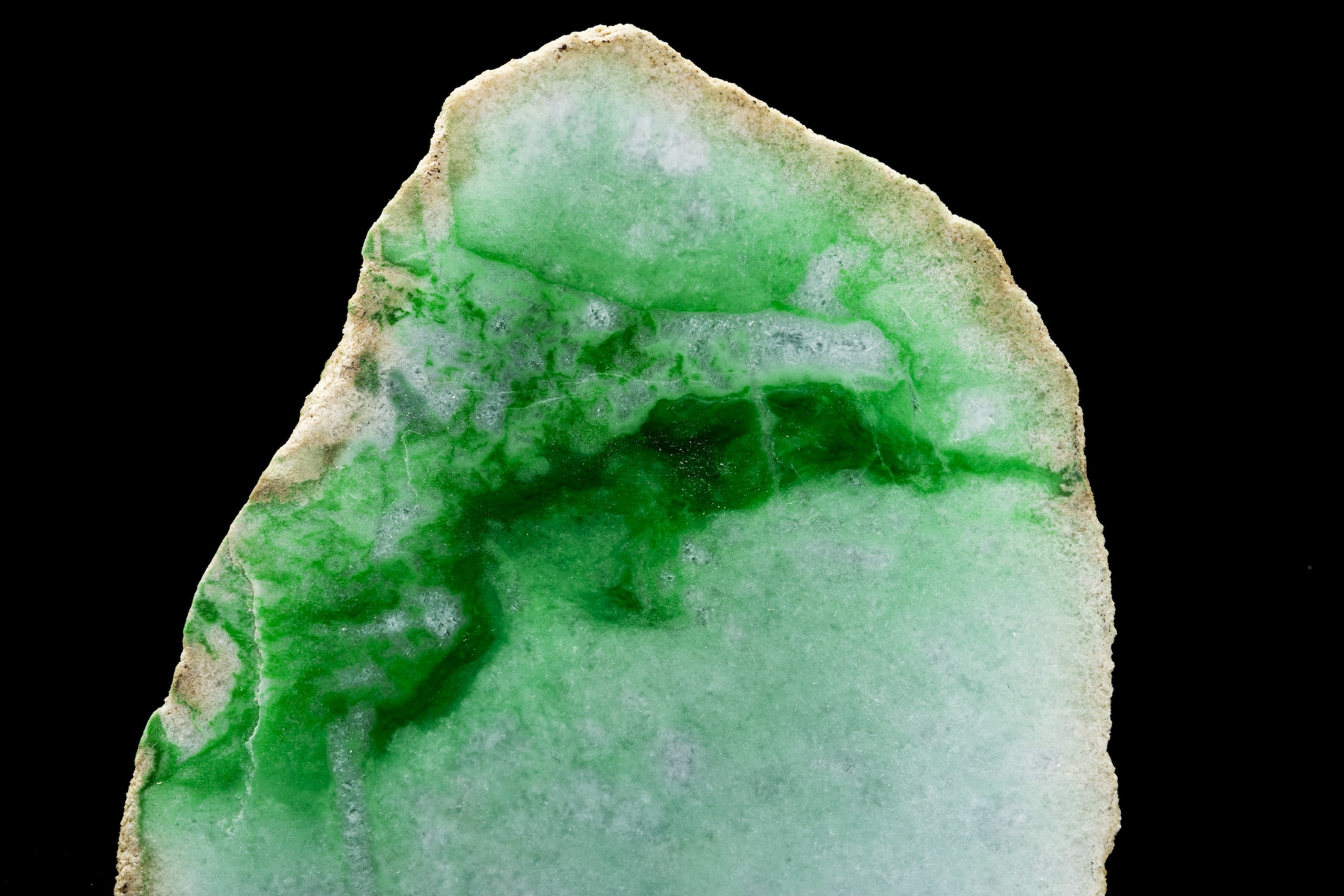

ただし、ひすい輝石の大粒の結晶がカットされて宝石になるわけではありません。ひすい輝石の結晶はとても細かく、針状の細長い形をしていて、それらがからみ合うようにびっしりと集まって硬い塊になっているのが普通です。このような塊は「ひすい輝石岩」と呼ばれていて、岩石の一種。その塊を磨いて宝石に加工しています。

ひすい輝石岩には、ひすい輝石に成分が近いオンファス輝石やコスモクロア輝石が含まれることもあります。

世界的に見ると、宝石になるひすい輝石岩のほとんどは、ミャンマーで採れます。勢力を現在のミャンマーまで伸ばしていた清王朝時代の中国で広まったひすいも、その産地はミャンマーと判断されています。

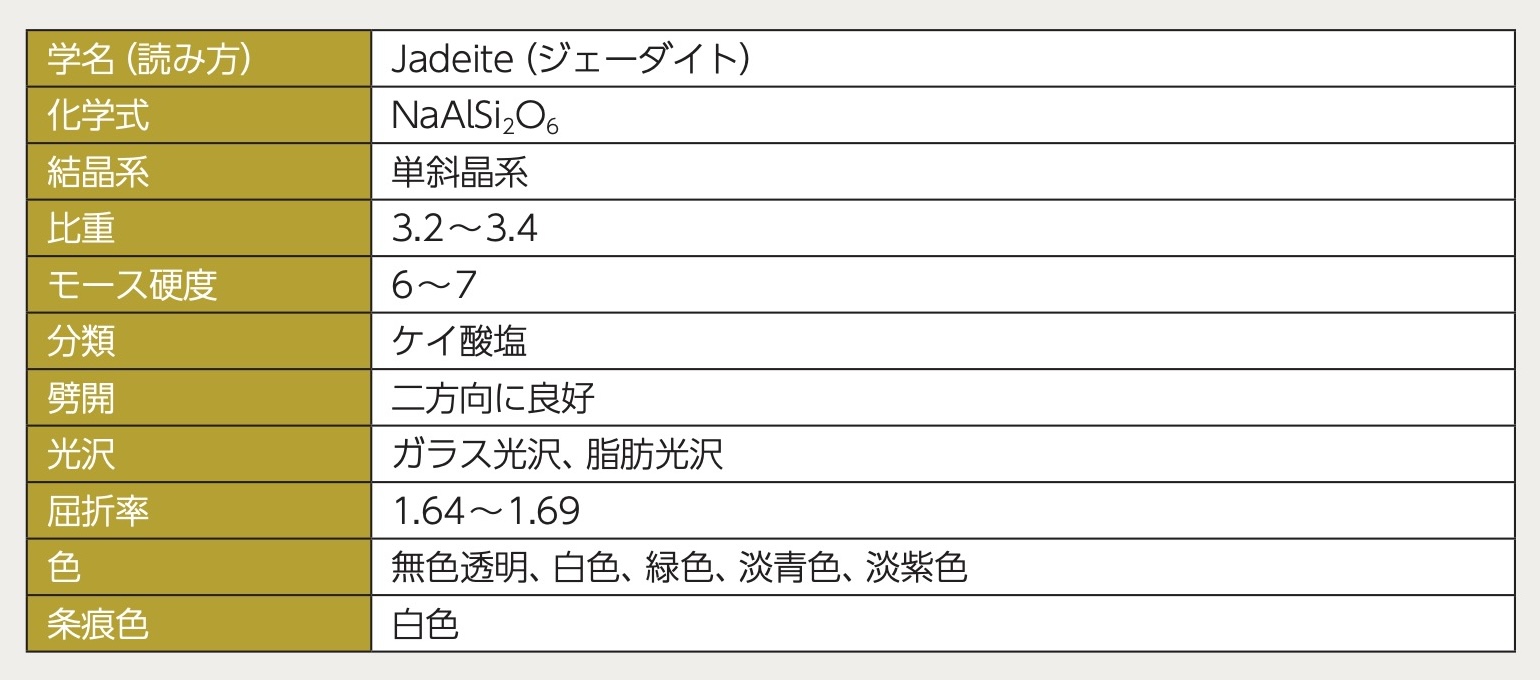

鉱物の解説:ひすい輝石(ひすいきせき)

日本鉱物科学会により、日本の「国石(こくせき)」に選定された鉱物です。北海道から九州まで各地で見つかりますが、宝石になるような美しいひすい輝石の産出は、新潟県糸魚川市とその周辺が群を抜いています。

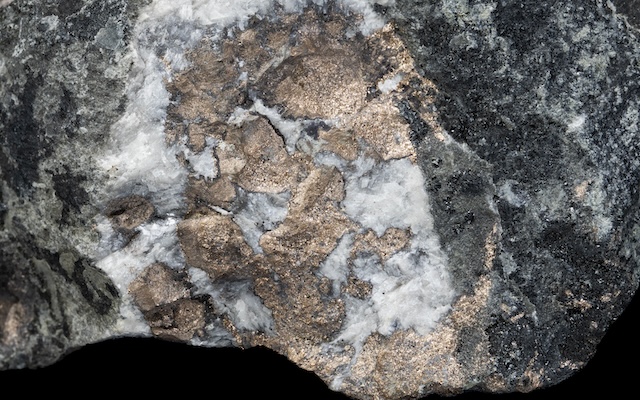

ひすい輝石の本来の色は無色。不純成分として少量の鉄やクロムを含むことで緑色になります。

また、無色といっても透明度は低く、白っぽい色をしています。これは、ひすい輝石の結晶が一つの大きな結晶ではなく、細かい結晶の集合体、すなわち多結晶(たけっしょう)になっているためです。

多結晶であることは、割れにくさとも大いに関係があります。ひすい輝石のモース硬度は6〜7なので、引っかき傷にはそれほど強くありませんが、割れにくさという点では、ひすいは宝石の中でトップクラスです。

もっと知りたい人のためのオススメ本

この記事の内容は、当サイト管理人(渡邉克晃)の著書『へんな石図鑑』からの抜粋です。書籍版もぜひお楽しみください。

『へんな石図鑑』渡邉克晃(秀和システム、2024年)