※随時更新しています。その他のおすすめ図書はこちらの一覧ページからご覧いただけます。

『ニュートンのりんご、アインシュタインの神』アルベルト・A・マルティネス

副題は「科学神話の虚実」。科学の世界で語り継がれている「神話」を詳細に検証し、その虚構を明らかにした本です。

例えば、ガリレオがピサの斜塔から重さの違う2つの球を同時に落とし、落下速度が重さによらず一定であることを証明した物語については、ガリレオがそのような実験を行った記録はなく、ただの作り話とのこと。同実験は、ガリレオの「神話」に先立ち、1630年代にバリアーニが行っていたという記録もあるそうです。

そのほか、若き日のニュートンが落下するりんごから万有引力のインスピレーションを得たという物語、ダーウィンが鳥のフィンチの嘴から生物進化を確信したという物語など、有名な科学神話が多く登場します。

今まで当然のこととして聞いていた物語が、実は根拠のないかなり怪しいものであること、あるいは完全に作り話であることがわかる示唆に富んだ一冊です。

『海に沈んだ大陸の謎』佐野貴司

幻の大陸として語り継がれる太平洋の「ムー大陸」、大西洋の「アトランティス大陸」。

これらの伝説を取り上げた書籍はたくさんありますが、そのほとんどは、想像される高度な古代文明について、あるいは、それらを滅ぼした天変地異についての話(ほぼフィクション)に終始しています。

そんな中、本書は、国立科学博物館の火山学者である著者が、これらの伝説に地質学的にまじめに切り込んだもの。

海洋底に大陸の沈んだ証拠はあるのか、大陸が沈む合理的なメカニズムは何か、海に沈んだ第7の大陸「ジーランディア」とは何か、などなど、地に足のついた地質ミステリーに興味がつきません。

『ペンローズのねじれた四次元』竹内薫

アインシュタインの相対性理論を土台にして、ロジャー・ペンローズによる最新の理論物理学をわかりやすく解説した本。

「光速で移動する物体は「縮んで見える」のではなく、ちょっと回転して見える」や、「時間と空間の中に物質があるのではなく、物質(スピン)が集まったところに時間と空間が出現する」など、私たちの常識をはるかに超えた驚きの物理学が満載です。

これらの先端理論を数式を使わずに解説しているのですが、著者によると、むしろ数式だけで理解しようとすると本質を見誤ってしまうということです。

『フェルマーの最終定理』サイモン・シン

17世紀の天才数学者フェルマーの残した難問が300年の時を経て解かれるまでの、数学者たちの苦悩と挑戦を描いた感動のノンフィクション。

著者のサイモン・シンは、素粒子物理学の研究者からテレビ局のドキュメンタリー作家に転身した珍しい経歴の持ち主で、同タイトルの映像作品が国内外で多数の賞を受賞しました。

第1作となる本書に続き、第2作『暗号解読』、第3作『宇宙創成』も世界的ベストセラーになっています。

科学書の分野で世界トップクラスの評価を得ている作家。

『そして恐竜は鳥になった』土屋健

鳥のような姿の恐竜化石が次々と発見され、恐竜と鳥の境目がますますわからなくなっている今日この頃。

原始的な羽を持つ恐竜、発達した翼で滑空する恐竜、始祖鳥、鳥、の順に進化してきたと言われていますが、実はこれには大きな謎があります。なんと、始祖鳥の化石は羽を持つ恐竜化石よりも8000万年も古い地層から見つかっているのです。

鳥以外の恐竜が絶滅した時代が6600万年前ですので、「8000万年」という時間のギャップがどれだけ大きいか想像できると思います。進化論が直面している大きなパラドックスの一つと言えますね。

『ジオスケープ・ジャパン』竹下光士

日本の地形の美しさを改めて感じさせてくれる一冊。

スローシャッター(長時間露光)を駆使した星空・風景写真で有名なプロの写真家が、ライフワークとして始めた地形写真の集大成です。

圧倒的なクオリティの高さとアート性を兼ね備えた写真で、しかも、学術的な価値もしっかりとフォローされています。

『三つの石で地球がわかる』藤岡換太郎

海洋底の地球科学を専門とする藤岡さんの一般向け図書。

「地球はほぼ3種類の岩石だけでできている」というシンプルな切り口で、地球科学や岩石学をすっきりと理解することができます。

途中やや難解なところもありますが、難しい結晶学の話をここまで簡単に説明している本はなかなかないと思います。

『ホーキング、宇宙を語る―ビッグバンからブラックホールまで』スティーヴン・W・ホーキング

車椅子の天才科学者、ホーキング博士による宇宙論の入門書です。

難しい理論も分かりやすく説明されています。

『ゼロからトースターを作ってみた結果』トーマス・トウェイツ

タイトルだけ見ると地球科学と関係なさそうですが、読めばわかります^^

著者は美術大学の大学院生。

若きアーティストが「ゼロ」からトースターを作ろうとした時、最初に探したのはなんと鉄鉱石でした。

「そこからかよ!」と突っ込みたくなるのですが、本人は大まじめ。

全ての材料を山から採ってくるという気合の入れ方がすごい。

この本もめっちゃ笑えます。

『進化しすぎた脳』池谷裕二

現役の脳科学者が脳科学の最前線を中高生に向けて語った特別講義の記録です。

人間は、ほかの動物と比べて著しく脳を進化させることができた動物だと考えられていますが、「それにしても人の脳は進化しすぎている」というのが著者の見解です。

環境に適応する形で脳が進化したという理論では説明できないくらい、人の脳はハイスペックで、むしろ人の体(脳に比べてかなり不自由な体)が脳の機能を制限してしまっているというのです。

生命は本当に不思議ですね。

『単純な脳、複雑な「私」』池谷裕二

『進化しすぎた脳』の続編です。

続けて脳科学の最前線が語られるのですが、そもそも脳のことを脳で考えるというのは、どこまで可能なんでしょうか。

脳を理解しようとして頑張っている存在は、脳そのものなのです。

そしてその脳が、「私」そのものだとも言えるのです。

「私」とは一体どんな存在なんでしょうか。

脳の仕組みを考えながらこの問いに迫ります。

『生物と無生物のあいだ』福岡伸一

私たちは普段、生物と生物でないものとを無意識のうちに何となく判断しています。

そして、何となく判断しているのに、そこには確信があります。

「生物と無生物とは、はっきり分けられるものだ」という確信です。

しかし、分子生物学の観点から眺めてみると、生物と無生物とを分けることは意外にも困難なことだと気づかされます。

第29回(2007年)のサントリー学芸賞にも選ばれた、文学作品としても評価の高い科学ミステリーです。

『世界は分けてもわからない』福岡伸一

上記『生物と無生物のあいだ』の続編です。

ある研究所で起こったミステリー(殺人とかではありませんが……)を追いかけながら、分子生物学の最前線へと読者を導きます。

科学者は対象物を細分して理解しようとしてきました。

ミクロな生物学がその典型です。

しかし、全体として存在しているものを細分したところで、本質を見出すことはできないのではないか。特に生命を考えるとき、科学者はそのジレンマと向き合うことになります。

『動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか』福岡伸一

『生物と無生物のあいだ』の著者が、最新の科学的知見をもとに生命現象を解き明かします。

タイトルの「動的平衡」は、聞き慣れない言葉ですよね。

簡単に言うと、私たち生物の「見た目」はだいたいいつも一定に保たれているのですが、「生物を構成する分子」は毎日毎日入れ替わっている、という意味です。

すごいですね。

分子レベルで見ると、生物は絶え間ない流れの中で形状を保ちながら、その中に命を宿し、考えたり愛したりする存在になっているのです。

タンパク質というただの物質の組み合わせが、そのような命を生み出しているのです。

本当に不思議で、神秘的な話です。

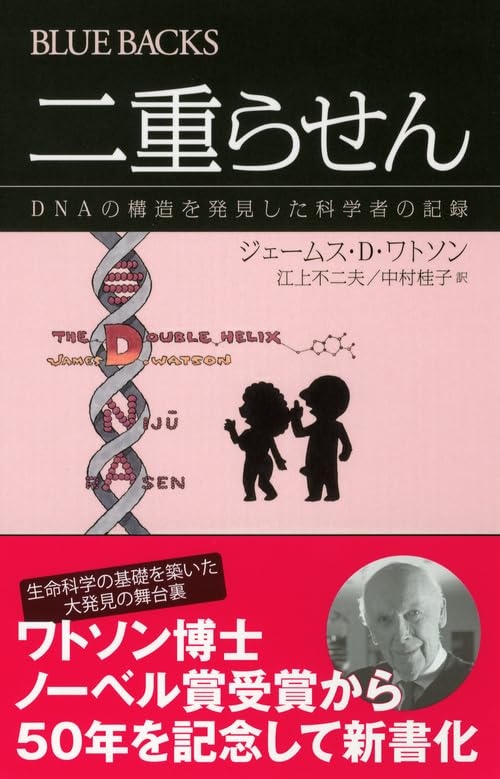

『二重らせん』ジェームス・D・ワトソン

DNAの二重らせん構造を発見した研究者たちのドラマです。

ロンドン大学の研究チームとケンブリッジ大学の研究チームのどちらが先に発見するか、互いの研究を意識しながらの息をのむようなスリリングな展開です。

結局ノーベル賞を受賞したのはケンブリッジ大学のワトソンとクリック、ロンドン大学のウィルキンスの3人でしたが、その陰にはX線構造解析で二重らせん構造の決定に重大な貢献をした女性研究者、フランクリン(ロンドン大学)の存在がありました。

『バッタを倒しにアフリカへ』前野ウルド浩太郎

バッタを愛してやまない昆虫博士が、バッタの研究で食べていくためにアフリカのサハラ砂漠へ。

そこで待ち受けていたのは、大地をおおうほどのバッタの大群でした。

緑の衣(緑の全身タイツ)をまとった博士が、喜び勇んでその中に飛び込んでいくと・・・。

31歳でアフリカに渡った若き研究者が、リアルな日常を赤裸々につづった名著です。

めっちゃ笑えます!